Digitale Gesundheitsdaten. Der digitale Wandel verändert unseren Alltag tiefgreifend. Das Smartphone hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Es ist immer und überall dabei und wird mehr und mehr auch im Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung (Messung von Fitness- und Gesundheitsdaten) und auch im medizinischen Alltag (Messung von Vitaldaten, Koordination und Krankheitsmanagement) eingesetzt. Der medizinische Anwendungsbereich besitzt gegenüber anderen Wirtschaftssparten allerdings Aufholbedarf, nicht zuletzt aufgrund höherer Anforderungen an die Sicherheit und den Schutz gesundheitsspezifischer Daten.

eHealth Suisse, das Koordinationsorgan von Bund und Kantonen, wurde mit der «Strategie eHealth Schweiz 2.0»1 beauftragt, die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) zu begleiten. Im Jahr 2017 hat es auch erste Empfehlungen im Umgang mit mHealth-Anwendungen herausgegeben (2). Eine Vision der Strategie eHealth 2.0 lautet, dass die Bevölkerung in der Schweiz digital kompetent ist und ihre Möglichkeiten neuer Technologien für ihre Gesundheit optimal nutzt. Gleichzeitig sollen auch Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen digital so vernetzt sein, dass sie entlang der Behandlungskette Informationen elektronisch austauschen und erfasste Daten mehrfach verwenden können (3).

„Gesundheit2020“ und digitale Technologien

Der Bundesrat ruft in seiner Strategie

«Gesundheit2020» zur Förderung des

Einsatzes digitaler Technologien auf:

Diese sollen den Behandlungsprozess

unterstützen und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der

Schweiz verbessern helfen. Nebst der Einführung des EPD sieht er

Massnahmen zur Unterstützung der Entwickler von mHealth-Anwendungen

sowie höhere Transparenz bezüglich Datenschutz und Datensicherheit von

eben solchen Anwendungen gegenüber den Anwendern vor. Als Ziele nennt

die Strategie eine bessere Qualität und eine höhere Effizienz in der

Versorgung, einen verbesserten Informationsaustasch sowie effizientere

Versorgungsprozesse.

So werden Patientinnen und Patienten in Zukunft

nicht nur auf ihr EPD zugreifen können, sondern ihm auch Daten und

Unterlagen

hinzufügen können, auch solche, die von mHealth-Anwendungen

(Apps) stammen. Es könnten so raschere Diagnosen gestellt und/oder

eine Behandlung durch geeignete Applikationen begleitet werden. Ein

Beispiel: Am Inselspital Bern wird die Bariatrie-App eingesetzt, die

eine Nachversorgung nach der Magenbypass-Operation unterstützt. Generell

fehlen aber noch verbindliche

Standards zur Austauschbarkeit von In-

formationen unter mHealth-Anwendungen (im Beispiel hier etwa zwischen

Patient und Leistungserbringer).

mHealth als Teil von eHealth

mHealth (mobile Gesundheit) ist eine

Teilbereich von eHealth (4). In Anlehnung an die Definition der

Weltgesundheitsorganisation WHO wird eHealth bezeichnet als die

„medizinischen Verfahren sowie Massnahmen der privaten und öffentlichen

Gesundheitsvorsorge, die durch Mobilgeräte wie Mobiltelefone,

Patientenüberwachungsgeräte, persönliche digitale Assistenten (PDA) und

andere drahtlos angebundene Geräte unterstützt werden.“ (5)

Neue technische Möglichkeiten ersetzen keine medizinische Behandlung

Im medizinischen Alltag werden

mHealth-Anwendungen eingesetzt, die

nebst dem oben erwähnten Beispiel Vitalwerte wie Puls,

Blutzuckerspiegel,

Blutdruck, Körpertemperatur oder Gehirntätigkeiten messen oder an die

Medikamenteneinnahme oder an den bevorstehenden Arztbesuch erinnern.

Auch Fitness- und Ernährungsempfehlungen können durch

mHealth-Antwendungen abgegeben werden. Dadurch, dass immer mehr Menschen

ein Smartphone besitzen, eröffnet der Bereich mHealth den

Leistungserbringern ganz andere Möglichkeiten der Versorgung. Mobile

Gesundheitsanwendungen ersetzen jedoch in keinem Falle die ärztliche

Betreuung und die Arzt-Patienten-Kommunikation, sie können diese aber

erleichtern.

Die in dieser Ausgabe vorgestellten Praxisbeispiele

sollen einen Einblick in Entwicklungen und den möglichen Nutzen für

Anwenderinnen und Anwender, Patientinnen und Patienten sowie

Gesundheitsfachpersonen geben. Ob mit mHealth wie behauptet künftig auch

Kosten gesenkt werden können, (6) wird

sich weisen müssen. Noch fehlen vielerorts Evidenzen und somit

fundierte Ergebnisse, um mHealth-Anwendungen

im medizinischen Bereich vorbehaltslos

empfehlen bzw. einsetzen zu können. So

zeigt die App PathMate des Center for

Digital Health Interventions der Universität Sankt Gallen und der ETH

Zürich

vielversprechende Resultate (s. Interview mit Tobias Kowatsch).

Besondere Rücksicht zu nehmen ist

beim Einsatz von mHealth-Applikationen auf die Digital Immigrants, d.h.

ältere Menschen und andere benachteiligte Menschen (vgl. Artikel über

mehr

Chancengleichheit dank mHealth). Auch

sie sollen die digitalen Technologien

nutzen können, weshalb ihnen Möglichkeiten geboten werden müssen, die

dafür nötigen Kompetenzen zu erwerben.

Mobile Gesundheitsanwendungen ersetzen in keinem Falle die ärztliche Betreuung und die Arzt-Patienten-Kommunikation, sie können diese aber erleichtern.

mHealth als Medizinalprodukt

Wann mHealth-Anwendungen als Medizinprodukte gelten (d.h. als

«eigenständige Medizinprodukte-Software» bzw.

stehenden Arztbesuch erinnern. Auch «mobile medizinische

Applikation» (App), wird in der Schweiz von der

Medizinprodukteverordnung (MepV, SR 812.813), die von der europäischen

Richtlinie über Medizinprodukte (93/42/EWG) abgeleitet ist, und von der

EU-Leitlinie MEDDEV 2.1/6 geregelt. Ein Merktblatt von Swissmedic gibt

hierzu näher Auskunft („Eigenständige Medizinprodukte-Software“, siehe

Beitrag „Wann ist eine App ein Medizinprodukt?“ im Interview mit Barbara

Widmer).

In der Schweiz, den EWR-Staaten und

der Türkei werden Medizinprodukte im

Gegensatz zu Arzneimitteln nicht durch

eine behördliche Zulassung verkehrsfähig, sondern sie werden verkehrsfähig,

nachdem sie das zutreffende Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich

durchlaufen haben (Zertifikat bzw. EG-

Konformitätserklärung). In Verkehr gebrachte Medizinprodukte müssen zudem mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.

Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung von gesundheitsspezifischen

Daten

ist deren Korrektheit. Sind diese nicht

zuverlässig, gefährden sie unter Umständen die Gesundheit der

Anwenderinnen und Anwender mehr, als dass sie diese fördern. Aber auch

die Forschung

ist auf verlässliche Daten angewiesen.

Zu begrüssen wäre deshalb eine Form der Zertifizierung oder Einführung

von

Qualitätslabels, Letztere auch für Ge-

sundheits- und Fitness-Apps, die das

Vertrauen nicht nur bei Anwenderinnen

und Anwendern, sondern auch beim

medizinischen Fachpersonal erhöhen.

Datenschutz und -sicherheit vs. unternehmerische Freiheit

Gesundheitsdaten sind schon von Rechts wegen ein in besonderem Masse schützenswertes Gut. Dieses gegen Einwände der Wirtschaft auszuspielen, die darin eine Beschränkung unternehmerischer Freiheit sieht, geht deshalb nicht an. Und trotzdem: Es müssen gemeinsame Lösungen gefunden werden, damit eine Überregulierung die Möglichkeiten von mHealth für das Gesundheitssystem nicht zu sehr einschränken. Nur so können auch Produkte auf den Markt kommen, die für eine Anwendung zu Gesundheitszwecken zuverlässig und vertrauenswürdig sind sowie ethische und datenschutzrechtliche Standards erfüllen. Und so ist auch für den Hersteller ein Einsatz in diesen Markt lohnenswert. Es müssen aber auch Massnahmen getroffen werden, die es dann etwa Versicherungen oder Arbeitnehmern nicht möglich macht, Gesundheitsdaten ihrer Versicherten bzw. Angestellten unrechtmässig zu verwenden oder weiterzuverkaufen. Auch diesbezüglich ist noch einiges zu leisten (vgl. auch das Interview mit der Datenschutzexpertin Barbara Widmer).

Persönliche Sicherheit im Umgang mit eHealth

Anwenderinnen und Anwender von mHealth-Applikationen sollten heute schon minimale Sicherheitsvorkehrungen im persönlichen Gebrauch von Applikationen beachten und sich zum Beispiel nicht mit ihren Benutzerdaten für Twitter oder Facebook anmelden. App-Hersteller wiederum sollten erwähnen, welche Daten sie wo speichern, und den Nutzerinnen und Nutzern Möglichkeiten aufzeigen, selbst zu entscheiden, welche Daten sie mitteilen möchten und welche nicht (Opt-in/Opt-out). Oft hindern allgemeine Geschäftsbedingungen von Anbietern die Selbstbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer über ihre Daten. Sie fallen meist so lang aus, dass sie gar nicht gelesen werden. Trotzdem ist man gezwungen, diesen zuzustimmen, will man Zugang zur App erhalten. In Zukunft werden digitale Technologien im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine gewisse Expertise und somit ein gesundes kritisches Verhältnis gegenüber mHealth-Anwendungen von Nutzerinnen und Nutzern sowie der Behandelnden auf der einen Seite und die gemeinsam von Entwicklern, Herstellern, Experten und Fachleuten zu lösenden Aufgaben bezüglich Sicherheit, Schutz und Verlässlichkeit der Daten unter Berücksichtigung ethischer Normen auf der anderen Seite sind mitel- und längerfristig ausschlaggebend für ihren Erfolg. Sind diese Mindestanforderungen erfüllt, werden auch keine strengen Regulierungen nötig sein, die unter dem Etikett «Innovationsbremse» ins Feld geführt werden. –

(1) eHealth Suisse: Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018–2022, vom 1.3.2018.

(2) eHealth Suisse: mobile Health: mHealth, Empfehlungen I, vom 16.3.2017.

(3) Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018–2022, 1.3.2018, S. 4.

(4)

«Unter eHealth oder elektronischen Gesundheitsdiens- ten wird der

integrierte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie zur

Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Akteure im

Gesundheitswesen verstanden.», unter: www.e-health-suisse.ch, [Stand:

13.4.2018].

(5) Aus der Studie der FHS St.

Gallen: mHealth im Kontext des elektr. Patientendossiers, Eine Studie im

Auftrag von eHealth Suisse, S. VIII; WHO World Health Organization:

mHealth. New Horizons for Health Through Mobile Technologies, Geneva,

2011, S. 6.

(6) Eine Studie von A. T. Kearney

aus dem Jahr 2013 geht von «eine[r] Verbesserung der

Patientenbehandlung und -sicherheit» sowie «nachhaltige[n]

Kostensenkungen für das Gesundheitssystem unter Nutzung der vorhandenen

technischen Infrastruktur wie Smartphones» aus, in: A. T. Kearney

(2013): Mobile Health: Fata Morgana oder Wachstumstreiber?, S. 4.

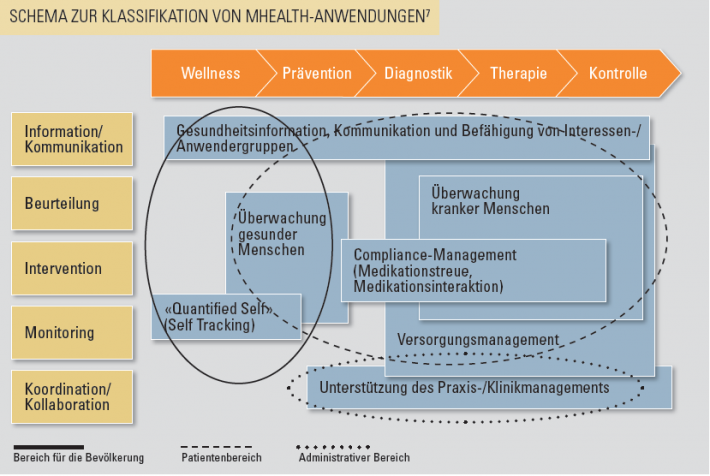

Quelle: in Anlehnung an A.T. Kearney, vgl. eHealth Suisse: mobile Health. mHealth, Empfehlungen I, vom 16.3.2017, S. 5.